《省级预算管理模式全解析》

一、引言

省级预算管理在地方财政体系中占据着极为关键的地位。它关乎着一个省份内各项资源的分配、公共服务的提供以及地区经济的稳定发展。随着经济社会的不断发展和财政体制改革的持续推进,省级预算管理模式也呈现出多样化的特点。了解省级预算管理模式对于政府部门、企业以及关注地方经济发展的各界人士都有着重要意义。接下来我们将详细探讨省级预算管理模式有哪些。

二、传统的增量预算模式

(一)基本原理

增量预算是一种较为传统的省级预算管理模式。其核心在于以上一年度的预算执行情况为基础,结合本年度的预计增减变动因素来确定新的预算数额。例如,假设某省上一年度在教育方面的预算支出为100亿元,考虑到今年学生数量增长了5%,物价上涨了3%等因素,那么今年教育方面的预算可能就会在100亿的基础上按照这些因素相应增加。这种模式操作相对简单,因为它主要是基于过去已有的预算框架进行调整。

(二)优点

- 稳定性高:由于是以过往预算为基础,所以预算编制过程相对平稳,不会出现大幅度的波动。这有助于维持政府各项工作的连续性,比如一些长期项目能够持续获得资金支持而不被突然中断。

- 易于操作:对于预算编制人员来说,不需要重新构建整个预算体系,只需要对原有的数据进行调整,减少了工作量和编制难度。

(三)缺点

- 容易造成资源浪费:可能会延续过去不合理的预算安排。比如有些部门在上一年度存在预算冗余但没有被发现,在增量预算模式下,这部分冗余依然会被保留甚至继续扩大。

- 缺乏激励机制:各部门往往只是争取在原有预算基础上增加份额,而不是注重提高资金的使用效率,不利于资源的优化配置。

三、零基预算模式

(一)基本原理

零基预算与增量预算截然不同。它不受以往预算安排情况的影响,一切从实际需要出发。在编制预算时,每个部门、每个项目都要重新评估其必要性和优先级,然后根据评估结果分配资金。例如,某省在进行零基预算编制时,对于文化部门的各个项目,不再看之前给了多少预算,而是重新考量每个项目对提升本省文化软实力的作用、民众的需求程度等因素,再决定是否给予预算以及给予多少。

(二)优点

- 提高资源配置效率:能够促使各部门更加合理地规划项目,淘汰那些低效益或者不必要的项目,将资金集中投入到真正需要和高效的项目上。

- 增强预算编制的科学性:通过重新评估每个项目,可以更好地适应环境变化和政策导向。比如随着环保理念的深入,如果采用零基预算,就可以加大对环保项目的预算倾斜。

(三)缺点

- 工作量巨大:从零开始评估每个项目的必要性和资金需求,这需要耗费大量的人力、物力和时间。各部门需要收集大量的数据,进行详细的分析论证。

- 主观性较强:在评估项目优先级和资金分配时,难免会受到人为因素的影响。不同的评估者可能会因为对项目的理解不同而给出不同的结论。

四、绩效预算模式

(一)基本原理

绩效预算将预算与绩效紧密联系起来。它首先明确各部门、各项目的绩效目标,然后根据这些目标来编制预算。在预算执行过程中,对绩效进行监控和评估,最后根据绩效结果来调整预算。例如,某省交通部门设定了在一年内改善省内某条高速公路拥堵状况,使车辆平均通行速度提高20%的绩效目标。根据实现这个目标所需的工程建设、设备购置、人员投入等情况编制预算。在执行过程中,定期监测高速公路的通行速度等绩效指标,如果未达到预期,可能会调整预算投入或者改进措施。

(二)优点

- 提高资金使用效益:各部门为了实现绩效目标,会更加注重资金的有效使用,避免资金浪费,积极寻求提高绩效的方法。

- 增强责任意识:部门清楚地知道自己的绩效目标与预算挂钩,从而增强了责任意识,有利于提高公共服务质量。

(三)缺点

- 绩效衡量困难:有些项目的绩效难以准确量化,例如文化艺术项目对民众文化素养提升的效果就很难用具体数字衡量,这给预算编制和评估带来了挑战。

- 可能导致短期行为:部门可能过于关注短期绩效目标,而忽视了长期的战略规划和可持续发展。比如为了短期内提高教育成绩而过度投入应试教育方面,忽略了素质教育的长期发展。

五、滚动预算模式

(一)基本原理

滚动预算是一种动态的预算管理模式。它不是一次性编制全年的预算,而是随着时间推移不断延伸补充预算。通常采用近细远粗的原则,即近期的预算编制得比较详细,远期的预算相对粗略。例如,某省采用季度滚动预算,在第一季度开始时,编制第一季度详细预算和后三个季度的初步预算。当第一季度结束时,根据实际执行情况对后三个季度的预算进行调整,并补充下一年度第一季度的初步预算。

(二)优点

- 保持预算的连续性:可以及时反映环境变化对预算的影响,避免预算执行过程中的脱节现象。比如在经济形势波动较大时,能够迅速调整后续预算安排。

- 提高预算的准确性:随着时间的推移不断修正预算,使得预算更加贴近实际情况,特别是对于一些长期项目,可以更好地进行资源规划。

(三)缺点

- 操作复杂:需要不断地更新和调整预算,这对预算编制人员的能力和信息系统的要求较高。如果缺乏有效的信息管理系统,很容易出现混乱。

- 工作量大:频繁地调整预算意味着更多的工作量,尤其是在多个部门协作的情况下,协调成本也会相应增加。

六、综合预算模式

(一)基本原理

综合预算模式是将多种预算模式的优点综合起来运用。例如,在预算编制初期可能采用零基预算的思路,对所有项目进行重新梳理,确定优先顺序。在确定具体项目预算数额时,参考绩效预算的方法,根据项目的绩效目标来分配资金。同时,在预算执行过程中,运用滚动预算的方式不断调整优化。这种模式试图克服单一预算模式的局限性,以达到最佳的预算管理效果。

(二)优点

- 博采众长:整合了不同预算模式的优势,能够在预算编制、执行和监督等各个环节提高效率和效果。

- 适应复杂环境:在现代经济社会复杂多变的情况下,综合预算模式更能灵活应对各种需求和挑战。

(三)缺点

- 实施难度大:需要具备高素质的预算管理团队,能够熟练掌握多种预算模式的操作。同时,对预算管理信息系统的集成性要求很高。

- 协调成本高:在整合不同预算模式的过程中,涉及到多个部门之间的协调配合,容易产生矛盾和摩擦,增加协调成本。

七、省级预算管理模式的选择影响因素

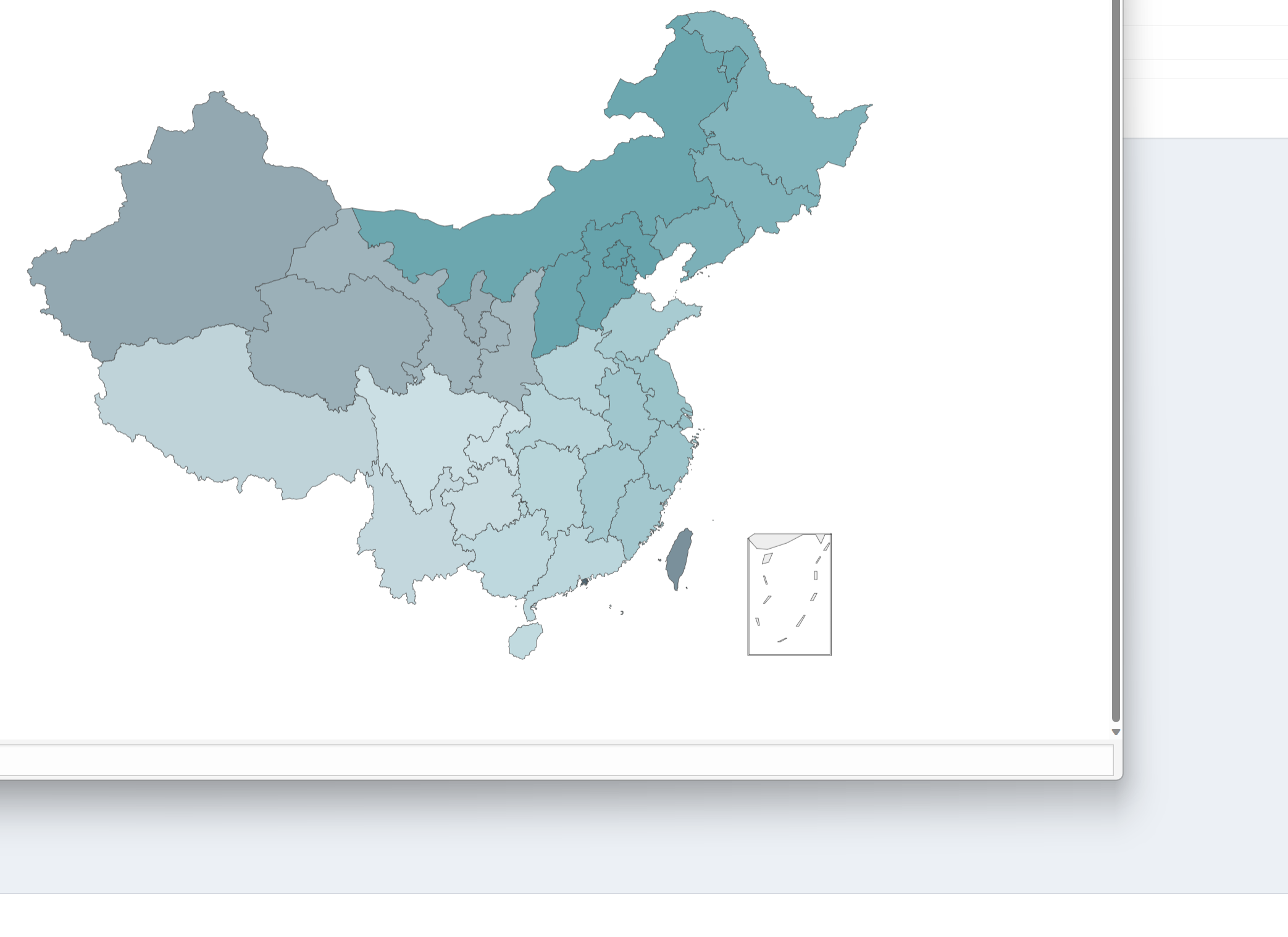

(一)经济发展水平

经济发达的省份可能更倾向于采用绩效预算、零基预算等较为先进的模式。因为这些省份有更多的资源和能力来承担新模式带来的变革成本,并且对资金使用效益的追求更为强烈。例如,沿海经济发达省份可能会利用绩效预算来提高对新兴产业扶持资金的使用效率。而